Ode à John Carpenter

John Carpenter est un phare dans le bouillard.

Un phare destiné à tous les artistes qui refusent de s’échouer sur les récifs de la médiocrité.

Il nous montre la Voie.

Depuis Dark Star (1974) son film d’étudiant devenu culte.

Depuis Assaut (1976) avec lequel il réinventa le film policier en le transformant en western, vingt ans avant que Michael Mann et son Heat ne transforment le polar en film de guerre.

Depuis Halloween (1978) qui popularisa le slasher et attaqua à l’arme blanche le début d’une filmographie résolument fantastique.

En 18 films et presque 40 ans de carrière, John Carpenter a imposé un style visuel (et même musical) unique dans l’histoire du cinéma. On reconnaît un plan (et une musique) de John Carpenter entre mille. Dès la première seconde, dès la première image, dès la première note de musique. Je ne connais pas de cinéaste, à part Sergio Leone, qui ait su laissé une empreinte aussi reconnaissable.

John Carpenter a marqué le septième art.

De son style pur, brillant, inventif.

De l’attachement à un genre.

De sa marginalité par rapport aux institutions, au public, aux critiques, aux festivals, au prix, aux médias, au business.

De son individualisme et de son esprit rebelle, à l’image de ses héros Snake Plisken ou John Nada.

De sa constance.

Sans dévier de la Voie Artistique, il continue de filmer malgré la maladie et les échecs commerciaux. Avec peu de dollars et beaucoup de génie. Sans les deniers d’une populace attirée par les comédies trépanées et les blockbusters à effets spéciaux largement promus à la télé.

John Carpenter n’avait pas tourné depuis dix ans.

Depuis Ghosts of Mars.

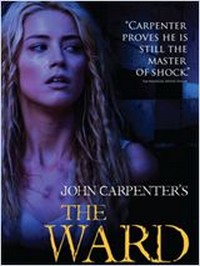

Il est de retour avec The Ward.

On y retrouve dès l’ouverture le style visuel du maître.

La Steadycam glisse dans les couloirs d’un hôpital psychiatrique.

Le CinémaScope capture l’espace.

Le générique nous saisit par sa beauté.

La musique, entêtante, nous hypnotise. Ce n’est pas lui qui l’a écrite cette fois (elle est de Mark Kilian) mais elle ressemble à une composition du maître.

L’actrice principale, magnifique, met le feu, dans tous les sens du terme : starring Amber Heard, jeune beauté surdouée révélée dans All the boys love Mandy Lane. Un choix judicieux qui nous rappelle que Carpenter avait fait découvrir au monde Jaimie Lee Curtis.

Et puis il y a la linéarité du script. Toujours.

Son point fort et son point faible à la fois.

Son point fort, car le scénario chez Carpenter est aussi fin qu’une lame de couteau qui doit coller à son univers visuel épuré et trancher sur le tout-venant convenu ou compassé de la production hollywoodienne.

Son point faible, car le scénario tient souvent en une idée géniale développée sur seulement deux lignes.

Dans The Ward, l’histoire est plus complexe que d’habitude. Malheureusement, le film arrive après deux autres productions (remarquables, mais que je ne citerai pas pour préserver quand même l’effet de surprise) qui ont exploité cette idée géniale. Pour les cinéphiles, qui constituent la majeure partie du public de Carpenter et ont sûrement vu ces deux films, ce précédent amoindrit l’effet du twist final de The Ward. Un peu comme Les Autres d’Alejandro Amenabar fut desservi, malgré ses qualités, par la sortie deux ans avant de Sixième sens.

Il n’empêche.

Nous sommes dans l’univers de John Carpenter. Nous sommes au cinéma. C’est de l’art. Et bon sang, quel pied !