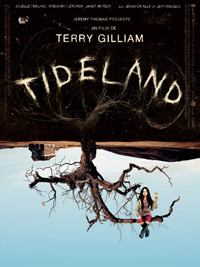

Tideland

Habitué des galères cinématographiques en tout genre, Terry Gilliam était resté longtemps absent de nos grands écrans depuis l’arrêt de The Man Who Killed Don Guichotte (voir l’excellent Lost in la Mancha pour plus de détails). On ne peut pas dire que Brother Grimm fut pour autant une agréable séance de retrouvailles, le film ayant été l’objet de plusieurs conflits et d’abandons/retours au poste successifs de son metteur en scène.

Habitué des galères cinématographiques en tout genre, Terry Gilliam était resté longtemps absent de nos grands écrans depuis l’arrêt de The Man Who Killed Don Guichotte (voir l’excellent Lost in la Mancha pour plus de détails). On ne peut pas dire que Brother Grimm fut pour autant une agréable séance de retrouvailles, le film ayant été l’objet de plusieurs conflits et d’abandons/retours au poste successifs de son metteur en scène.

Dire que Tideland s’annonçait comme le projet du dernier espoir pour tous les fans du réalisateur relève de l’euphémisme. Gilliam s’assurait le contrôle absolu du film, qui ne s’inscrivait dans aucun genre précis et, du coup, n’imposait aucun cadre ou carcan à respecter. Total Freedom, en somme. Les premiers échos firent pourtant très vite déchanter, annonçant un film mal maîtrisé, chiant, voire nauséeux. Une agressivité qui, paradoxalement, ne faisait que renforcer l’envie de voir le film et de se faire son avis propre. Tideland, film polémique ? Assurément. Funérailles de Gilliam ? Si toutes les erreurs de cinéastes avaient la même force que ce Tideland (la rencontre d’Alice au pays des merveilles et de Psychose, d’après une formule consacrée par Gilliam lui-même), les salles obscures seraient franchement moins moroses.

A la mort de sa mère des suites d’une overdose, la petite Jeliza-Rose va habiter dans la maison d’enfance de son père, également toxicomane. Se réfugiant dans un univers imaginaire où les têtes de poupées Barbie parlent et où les terriers mènent au monde d’Alice, Jeliza fait la connaissance de son voisinage, une femme borgne aux allures de sorcière et Dickens, attardé mental qui devient son principal compagnon de jeu. Mais si Jeliza-Rose se construit son propre bonheur dans son univers de rêve, la vie continue de s’acharner sur son sort…

A la mort de sa mère des suites d’une overdose, la petite Jeliza-Rose va habiter dans la maison d’enfance de son père, également toxicomane. Se réfugiant dans un univers imaginaire où les têtes de poupées Barbie parlent et où les terriers mènent au monde d’Alice, Jeliza fait la connaissance de son voisinage, une femme borgne aux allures de sorcière et Dickens, attardé mental qui devient son principal compagnon de jeu. Mais si Jeliza-Rose se construit son propre bonheur dans son univers de rêve, la vie continue de s’acharner sur son sort…

En premier lieu, et même si cela fait partie des quelques rares évidences de Tideland, le film se fond de manière viscérale dans l’œuvre de Gilliam : à nouveau, le réalisateur nous raconte l’histoire qu’il a fait sienne depuis Brazil, celle d’une personne s’évadant de sa réalité sordide par l’imaginaire et s’y enfonçant jusqu’à préférer son univers mental et ses fantasmes au monde l’entourant, quitte à basculer définitivement dans la folie. Gilliam n’a semble-t-il jamais voulu trancher entre la légitimé de ce retrait en son monde intérieur et l’aliénation qu’il provoque. Il est d’ailleurs étonnant d’entendre Gilliam prétendre ne pas avoir adapté le roman de Mitch Cullin, mais simplement transposé, négligeant le propre prisme que son regard de cinéaste constitue. Etonnant, mais peut-être révélateur de la frontalité non détournée avec laquelle Gilliam a abordé son film. En ce sens, le véritable intérêt de Tideland n’est aucunement son histoire (comme souvent chez Gilliam, Twelve Monkeys mis à part), mais bien sa perpétuelle incertitude, son déséquilibre constant. Rares sont les œuvres qui peuvent, en une seule séquence, à la fois vous révulser, vous émouvoir. Gilliam ne veut pas plus forcer l’empathie que donner des leçons de morale, et, en ce sens, laisse toute latitude au spectateur pour se positionner. Tideland, c’est de l’expression pure vêtue des atours d’un conte noir, un film avant tout instinctif, aux finalités non raisonnées, un marasme bouillonnant d’images qui donne un nouveau sens au terme poétique.

En s’écartant de schémas narratifs balisés, en ayant le courage de proposer au spectateur un récit affranchi de toutes normes, Gilliam offre le film le plus libre que l’on ait vu depuis des lustres, se permettant de mêler émotion, cruauté et forme outrancière sans se soucier d’acclimater son spectateur. Que le réalisateur n’ait pas reculé devant les limites que pouvaient imposer le jeune âge de son héroïne constitue par ailleurs sa plus grande audace et la pierre de touche de son film. La violence des réactions de la critique face aux scènes de « romance » entre Jeliza-Rose et Dickens démontre d’ailleurs les dangers du terrain sur lequel Gilliam s’est aventuré, l’enfance restant le sujet dont il ne faut pas dévoiler la face sombre ni la véritable complexité. Dans Tideland, la perversité et l’innocence ne se séparent pas : elles se répondent constamment dans un véritable mouvement de balancier, se rejettent et se provoquent. Même lorsqu’il aborde l’éveil amoureux, Tideland reste une confrontation de tous les instants, entre la naïveté du geste et les conséquences cruelles qu’il pourrait avoir (Dickens semble vraiment sur le point de perdre son contrôle et, comme le final le montre, il peut être tout aussi attachant que réellement dangereux). On comprendra vite, et ce au terme des 20 premières minutes, que l’on entrera soit en communion avec le film, ou qu’on y restera irrémédiablement imperméable. Tideland, ignorant volontairement de manipuler et de prendre son spectateur par la main, s’accepte en entier ou se rejette d’un bloc. Ce n’est pas un film à aimer avec des pincettes ou qu’il faut même tenter de comprendre. Histoire d’une petite fille devenue adulte trop tôt, perdue dans un univers à la fois horrible et attachant envahi de parents drogués, de voisines psychotiques, mais également de rêves merveilleux et d’histoires fantastiques qui ne trouveraient dans la réalité que de désastreuses conclusions, Tideland est peut-être l’œuvre contemporaine qui se rapproche le plus des contes originaux des frères Grimm, dont Gilliam s’affirme cette fois comme étant le seul et unique héritier (depuis que Tim Burton préfère les confiseries à la féerie). Et si la critique est aussi véhémente à l’égard de Tideland, c’est peut-être parce qu’alors qu’elle espérait trouver un vecteur d’évasion, elle s’est retrouvée devant l’un des film les plus vrais de ces dernières années.

En s’écartant de schémas narratifs balisés, en ayant le courage de proposer au spectateur un récit affranchi de toutes normes, Gilliam offre le film le plus libre que l’on ait vu depuis des lustres, se permettant de mêler émotion, cruauté et forme outrancière sans se soucier d’acclimater son spectateur. Que le réalisateur n’ait pas reculé devant les limites que pouvaient imposer le jeune âge de son héroïne constitue par ailleurs sa plus grande audace et la pierre de touche de son film. La violence des réactions de la critique face aux scènes de « romance » entre Jeliza-Rose et Dickens démontre d’ailleurs les dangers du terrain sur lequel Gilliam s’est aventuré, l’enfance restant le sujet dont il ne faut pas dévoiler la face sombre ni la véritable complexité. Dans Tideland, la perversité et l’innocence ne se séparent pas : elles se répondent constamment dans un véritable mouvement de balancier, se rejettent et se provoquent. Même lorsqu’il aborde l’éveil amoureux, Tideland reste une confrontation de tous les instants, entre la naïveté du geste et les conséquences cruelles qu’il pourrait avoir (Dickens semble vraiment sur le point de perdre son contrôle et, comme le final le montre, il peut être tout aussi attachant que réellement dangereux). On comprendra vite, et ce au terme des 20 premières minutes, que l’on entrera soit en communion avec le film, ou qu’on y restera irrémédiablement imperméable. Tideland, ignorant volontairement de manipuler et de prendre son spectateur par la main, s’accepte en entier ou se rejette d’un bloc. Ce n’est pas un film à aimer avec des pincettes ou qu’il faut même tenter de comprendre. Histoire d’une petite fille devenue adulte trop tôt, perdue dans un univers à la fois horrible et attachant envahi de parents drogués, de voisines psychotiques, mais également de rêves merveilleux et d’histoires fantastiques qui ne trouveraient dans la réalité que de désastreuses conclusions, Tideland est peut-être l’œuvre contemporaine qui se rapproche le plus des contes originaux des frères Grimm, dont Gilliam s’affirme cette fois comme étant le seul et unique héritier (depuis que Tim Burton préfère les confiseries à la féerie). Et si la critique est aussi véhémente à l’égard de Tideland, c’est peut-être parce qu’alors qu’elle espérait trouver un vecteur d’évasion, elle s’est retrouvée devant l’un des film les plus vrais de ces dernières années.

Christophe Mavroudis